اليوم الثلاثون من شهر أيلول استذكر فيه الذكرى التاسعة والأربعين لتلك الحادثة الأليمة التي وقعت في بلدتنا أنصار. تكاد تكتمل الخمسون، لكن ألم الذكرى لا يتقادم، بل يتجدد مع كل فجر.

إنها عقودٌ طويلة لم تكن مجرد أرقام، بل مسار تاريخي صعب، مليء بالمنعطفات التي تتطلب الثبات والاستمرارية.

تعود بي الذاكرة سنوات الى الوراء واستذكر بعض ما دونه من خواطر في هذه المناسبة.

قبل خمسة عشر عاما كنت قد نشرت نصا اقتطع منه الفقرة التالية:

"فجر الثلاثين من أيلول من عام 1976 كان هناك في مكان ما في وسط جنوب لبنان- جبل عامل- وفي بلدتنا التي تسمى أنصار، حدث سيترك بصماته على البلدة بل وعلى المنطقة وسيرسم مساراً جديدا للأحداث.

كان ذاك التاريخ معلماً فاصلا أسس لمرحلة جديدة من المعاناة التي عاشتها البلدة اسوة بكل قرانا الجنوبية التي دفعت ضريبة غالية طوال سنوات من الألم والجراح..

في تلك الساعة المبكرة من ذاك اليوم وقبل ان ترضع توأمها لفظت أم فهد تلك الجارة الحنونة أنفاسها بعد أن أصابتها رصاصة اخترقت رأسها لتسقط مضرجة بدماءها بين أطفالها الثلاثة عشر.

صراخ الاطفال الذي علا فوق صوت الرصاص جعل الوالد يخرج في تلك الساعة المظلمة من البيت عله يستطيع أن يفعل لهؤلاء الاطفال شيئا..

لم يكن الوالد يعرف شيئا عما يحصل في ذاك الوقت..

رصاص وصراخ اطفال يخترق سكون ذاك الفجر ..

لا شك انهم اطفال جارتنا ..فأبو فهد وام فهد كلاهما من اقرباءنا..

لا أدر إن كان والدي قد استذكر في تلك اللحظة ذكرياته مع ابي فهد ذاك الذي عاش طفولته يتيماً مع ابي في بيت جدي حتى أنه حمل نفس رقم سجل النفوس الخاص بنا، قبل ان يذوق ابي طعم اليتم لاحقاً..

لقد كبر الطفلان معاً وصارا جيرانا مجددا بعد دورة الزمن التي نقلت كل واحد منهما الى موقع ومكان وصار كل منهما رب أسرة وصارت ام فهد ابنة عمة الوالد اما لثلاثة عشر طفلا..

هل كانت مثل تلك الخواطر ما حرك والدي أم ان صراخ الاطفال المنطلق من هناك جعل والدي يترك مصلاه ويخرج من الباب ملبيا اصوات الاستغاثة..

رشقات جديدة من الرصاص تسمع عند خروج الوالد بعد ان نادى المسلحون عليه: ارم سلاحك..

أجابهم سلاحي هو الله...

يبدوا أن هذا الجواب زادهم رعبا على رعب..فاولئك الانذال الذين أرعبتهم امرأة تحركت خلف الشباك لتحتضن طفلها لن يطمئنوا لشيخ البلدة القادم حديثا من بلاد الرافدين بهمّة مواجهة الواقع المرسوم في بلاد عاملة التي ترك فيها أبو ذر بصماته خالدة عبر الزمن.

رشقات من الرصاص يطلقونها على الشيخ فيصاب ولم يصب.

ثمان رصاصات أصابت ثوبه _ دشداشته _ ولم يلامس أي منها جسده .

وطلعت شمس ذاك اليوم وأنا انظر من أعلى مكان في البلدة من بيت عمتي الى سلسلة من الاحداث والمشاهد انطبعت صورتها في مخيلتي.. (ولست الان في صدد الحديث عنها..فلربما يكون لها وقت آخر.)

بعد يومين او ثلاث يحضر بعض الاشخاص من خارج البلدة بينهم رجل يلفت نظري أراه للمرة الاولى ..

رجل اربعيني يرتدي نظارات بيضاء يتكلم العربية بلكنة متعلم لها من خلال المعاشرة والمحادثة

زادته صلعة الرأس مهابة وعمرا ..

إنه الدكتور مصطفى شمران.. موفدا من السيد موسى الصدر.

ينطبع في ذهني بعد محادثته مع الوالد تلك الصورة التي قام فيها الوالد الى الغرفة الاخرى ليحضر الدشداشة التي اخترقتها الرصاصات الثمان ويعطيها للضيف القادم.. الذي لا يكتفي بمشاهدة تلك الدشداشة بل يطلب من الوالد السماح له بأن يأخذها معه.

تساءلت مع نفسي لماذا يريدها ؟ ولماذا اعطاه الوالد اياها؟

بالطبع لم اكن في تلك الساعة مرتاحا لما حصل، فأنا ارغب ببقاء تلك الدشداشة لتكون شاهدا على ذاك الفصل من مأساة أهلنا في تلك الحقبة..

بعد عدة اسابيع من ذاك اللقاء الاول صارت اللقاءات تتكرر اسبوعيا في الاجتماعات واللقاءات التنظيمية والثقافية التي تتواصل في اكثر من مكان واكثر من مناسبة..

فتوطدت المعرفة المتبادلة أكثر وأكثر..

وفي أحد الايام وبعد أن أمضيت شهرا كاملا في محور بنت جبيل كان لي موعد في بيروت لاستلام شهادة التخرج..

فاجأني الدكتور شمران يومها قائلا: بعد أن تذهب الى بيروت أريدك أن تعود الى هنا..

ليس لتذهب الى الجبهة، بل لتكون معي أمينا للسر..

لقد بدأت ملامح مرحلة جديدة ترسم خطوطها في حياتي.

كنت في تلك الايام أصغر الحضور في صفوف الكوادر سناً، ومن أكثرهم حيوية ونشاطا إذ لا أكاد أغفل جملة أو عبارة دون أن أدونها بدفتري الصغير، وكان علي أن أجسد الثقة التي منحني اياها الدكتور شمران.

أجبته شاكراً ثقته بي معرباً عن استعدادي للقيام بكل ما يطلب مني.

ولكن كان لدي ارتباط بما التزمت به في البلدة بعد شهادة أم فهد..

قال .. لا بأس .. يمكن ان تجمع بين كل هذه الامور..

استذكرت كل هذه التفاصيل وانا جالس في قاعة المؤتمر الاول الذي عقد في طهران يوم السبت 2 من تشرين الاول من العام 2010 ....تحت اسم المؤتمر الدولي الاول لفكر مصطفى جمران..

أتجول بناظري بين المدعويين ويسبح بي الخيال بعيدا".

فرحت أدون بعض الخواطر.. ويلتفت اليّ يومها الشيخ حسن المصري والذي كان بجانبي في المؤتمر .. فقلت له أدون خواطر للتاريخ..

قبل سنتين من اليوم ومع مرور الزمن واختزال الذاكرة للسرد الطويل في رمز عميق،

عدتُ سنوات الى الوراء لأكتب ما يلي:

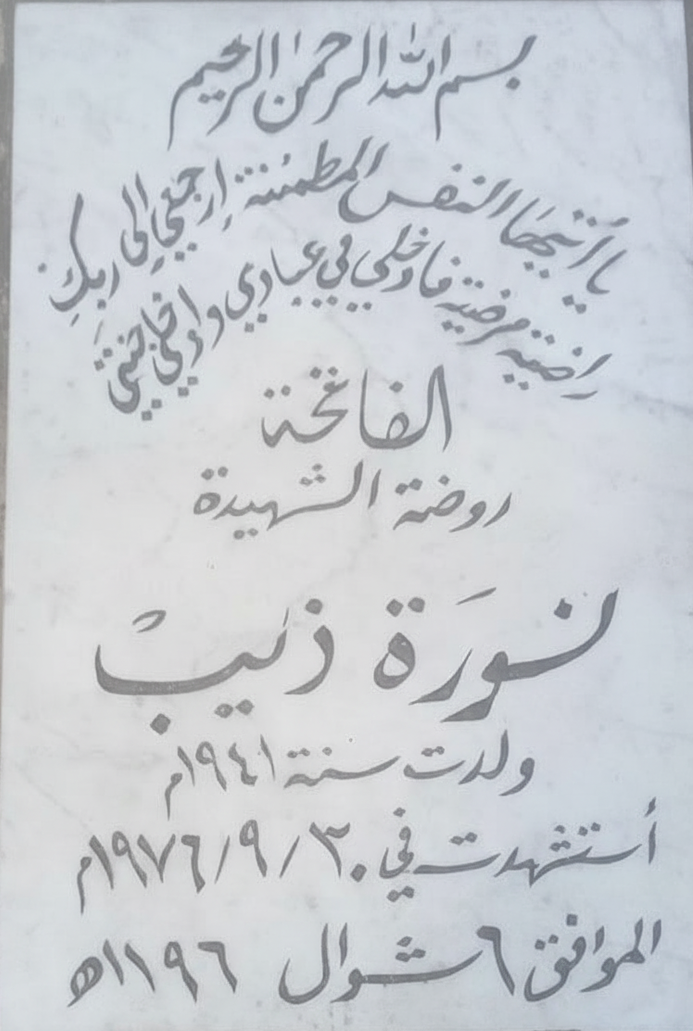

"اليوم ذكرى اول شهيدة لنا في انصار

ام فهد الرومي .. التي تغسلت بدم رأسها لوضوء الصبح.. ونثرت دماءها على أطفالها فجر الخميس ٣٠ أيلول ١٩٧٦

عندما هاجمت ما كان يسمى أحزاب الحركة الوطنية اللبنانية والمقاومة الفلسطينية منازل شباب حركة المحرومين ..أمل. لتجريدهم من سلاحهم.. فكانت جارتنا وقريبتنا ام فهد هي الشهيدة الأولى.. وعندما سمع الوالد صراخ الاطفال خرج من المنزل، وعندما شاهدها راح ينادي على جارنا الذي كانت لديه سيارة علّها تصل إلى المستشفى فاطلقوا النار على الوالد واصيبت دشداشته بثمان رصاصات.. وكتبت له النجاة...

هذه الدشداشة أخذها الشهيد مصطفى شمران وكتب عن هذه الحادثة والمعركة في كتابه (لبنان) باللغة الفارسية تحت عنوان ( واقعه بشهر انصار)..

استذكرت ام فهد هذا الصباح وقرأت لها الفاتحة ..ولقافلة الشهداء التي صنعت مجدا.. فهل سيحفظه الخلف.. الفاتحة"

استذكرت اليوم وفي نفس الذكرى السؤال الأخير – عن قافلة الشهداء التي صنعت مجدا.. هل سيحفظه الخلف؟ –

ورحت أبحث عن الاجابة في عمق التاريخ وجذور العقيدة.

فالآلام التي نعيشها اليوم ليست عَرَضاً عابراً، بل هي جزء من ثمن الانتماء الذي دفعه أبناء جبل عامل عبر مئات السنين للحفاظ على سلامة الانتماء ونقاوته.

هذا الانتماء يمتد بنا إلى الجذور الأولى مع الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري، الذي غرس في هذه الأرض بذرة التمرد على الظلم. والثبات على الحق، وأن لا تأخذنا في الله لومة لائم.

لقد توالت على هذه الأرض محطات مؤلمة دفع فيها ابناؤها الثمن الغالي، من قسوة واضطهاد عهد المماليك، مروراً بالجور والبطش تحت الحكم العثماني، ووصولاً إلى القهر و التهميش من زمن الاستعمار الفرنسي، وما تلاه من استقلال مزعوم، مرورا بالثمن الكبير الذي دفعناه من أجل الحفاظ على هذا الوطن الذي أقنعنا فيه موسى الصدر أنه وطن نهائي لجميع ابناءه، فدفعنا الاثمان الكبيرة على يد القريب والصديق ومن كنا نأمل أن يكون عونا ، فخاب الامل وكان التحدي بالحفاظ على الهوية والكيان ، وكانت الحرب والفتن التي أدت إلى استشهاد أم فهد.

حتى وصل الأمر إلى التحدي الأكبر بوصول الاحتلال الإسرائيلي، والعدوان الذي اندحر عن بلادنا وعاد ليطل برأسه من جديد..

إن الرصاصة التي أصابت أم فهد هي مجرد قسط متأخر من ثمن تاريخي مستحق لم نتوقف عن تسديده.

إن الثبات على هذا المسار ليس وليد الصدفة، بل هو تجسيد لما ورد في وصف أهل هذه المنطقة منذ قديم العصور. بما ورد في وصف الإمام الصادق (عليه السلام) لشيعته في بلاد الشام، وبعد تحديدها بأنها "بلدةٌ بأعمال الشقيف أرنون وبيوتٌ وربوعٌ تُعرَف بسواحلِ البحار وأوطئةِ الجبال"، أنه قال عنهم:

"تمحل البلاد دون بلادهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويعرفون حقوق الله ويساوون بين إخوانهم، وأنّ فيهم رجالاً ينتظرون، والله يحب المنتظرين"

هذا الوصف من أهل بيت النبوة ليس مجرد ثناء، بل هو تحديد مسار ودليل على أن هذه المعاناة، وهذا الثبات، وهذا العطاء، هو جزء من التكوين العقائدي الذي يؤهلهم للمصير الموعود.

إن دم أم فهد لم يذهب هدراً بل هو نبراس يُضيء دربنا لندرك أن التضحية هي العملة الوحيدة التي تشتري المستقبل. مشروطة بأن لا تتلوث الأفكار بعيدا عن الجذور.. بحيث تظل قافلة العطاء مستمرة، متسلحة بإرث أبي ذر، وشاهدة بدم شهدائها، وموقنة بالوعد الإلهي الذي يجسده كلام أئمة الهدى.

الفاتحة